Der gefährliche Klimawandel ist das Sicherheitsrisiko, das das 21. Jahrhundert prägen wird. Deutschland muss sich im UN-Sicherheitsrat für mehr Anpassungen und Klimaschutz einsetzen.

Deutschland ist erneut und zum sechsten Mal als nichtständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt worden. Außenminister Heiko Maas hat angekündigt, dass die Bundesregierung den Klimawandel dort als globales Sicherheitsrisiko thematisieren will. Dies ist ein begrüßenswerter und notwendiger Schritt. Die Staatengemeinschaft muss sowohl die Sicherheitsrisiken vermindern als auch ihre Fähigkeit erhöhen, auf die multiplen Konfliktlagen zu reagieren.

Staaten haben grundsätzlich eine doppelte Ordnungsfunktion, welche durch den gefährlichen Klimawandel zunehmend bedroht ist: Aufrechterhaltung der inneren Stabilität sowie Einflussnahme auf die internationale Ordnung, um sich vor externen Sicherheitsrisiken zu schützen. Wirtschaftliche, soziale und ökologische Krisen, zwischenstaatliche Kriege, innerstaatliche Konflikte, die Proliferation von Waffen sowie transnational organisierte Kriminalität beeinträchtigen diese Ordnungsfunktion. Bereits heute wird der gefährliche Klimawandel als das Sicherheitsrisiko wahrgenommen, das das 21. Jahrhundert prägen wird.

Vor dem Hintergrund dieses Szenarios gibt es vier grundlegende Herausforderungen für die staatlichen Ordnungsfunktionen, die zu Sicherheitsrisiken werden können: Erzwungene Migration, ethnische Konflikte, den Verlust des Staatsgebiets sowie den Ausfall zentraler Regierungsfunktionen („failing states“).

Wo stehen wir?

Trotz der im Paris-Abkommen vereinbarten Obergrenze von zwei Grad Celsius ist die Staatengemeinschaft weiterhin auf einem Kurs, der zu einer globalen Erwärmung von drei oder vier Grad im Verlauf des 21. Jahrhunderts führen wird . Schon heute lassen sich viele Veränderungen im Klimasystem beobachten – schließlich hat sich die Erde seit Beginn der Industrialisierung um etwa ein Grad erwärmt. Diese Veränderungen stimmen mit den Prognosen physikalischer Modelle überein: Hitzewellen werden häufiger, Dürren intensiver, Niederschläge zugleich stärker, tropische Wirbelstürme zerstörerischer.

Auch wenn der globale Meeresspiegel nur langsam ansteigt, sind die Auswirkungen dramatisch: Mit der unaufhaltsamen Auflösung großer Teile der Eisschilde Grönlands und der Westantarktis – der kritische Punkt liegt für beide möglicherweise schon unter zwei Grad globaler Erwärmung – werden die Weltmeere langfristig um mehrere Meter ansteigen. Doch bereits der vergleichsweise geringe Anstieg um einen halben bis einen Meter in den nächsten Jahrzehnten führt zu fortschreitender Küstenerosion, der Versalzung von Böden und einem großflächig erhöhten Sturmflutrisiko; ganz zu schweigen von den kleinen pazifischen Inselstaaten, die existenziell bedroht sein werden.

Erzwungene Migration und humanitäre Krisen

Die Wanderung von Menschen innerhalb und zwischen Staaten ist historisch betrachtet der Normalfall und nicht die Ausnahme: Menschen suchen nach besserer Arbeit und Ausbildung, fliehen vor Verfolgung, Krieg oder Vertreibung. Obwohl die Migration zwischen Staaten in der medialen Öffentlichkeit eine größere Aufmerksamkeit als zwischenstaatliches Sicherheitsrisiko erhält, spielt die Binnenmigration eine sehr viel größere Rolle. Viele Migranten müssen über Jahre in Flüchtlingslagern ausharren, bevor sie in ihre angestammte Heimat zurückkehren können oder eine neue Heimat finden.

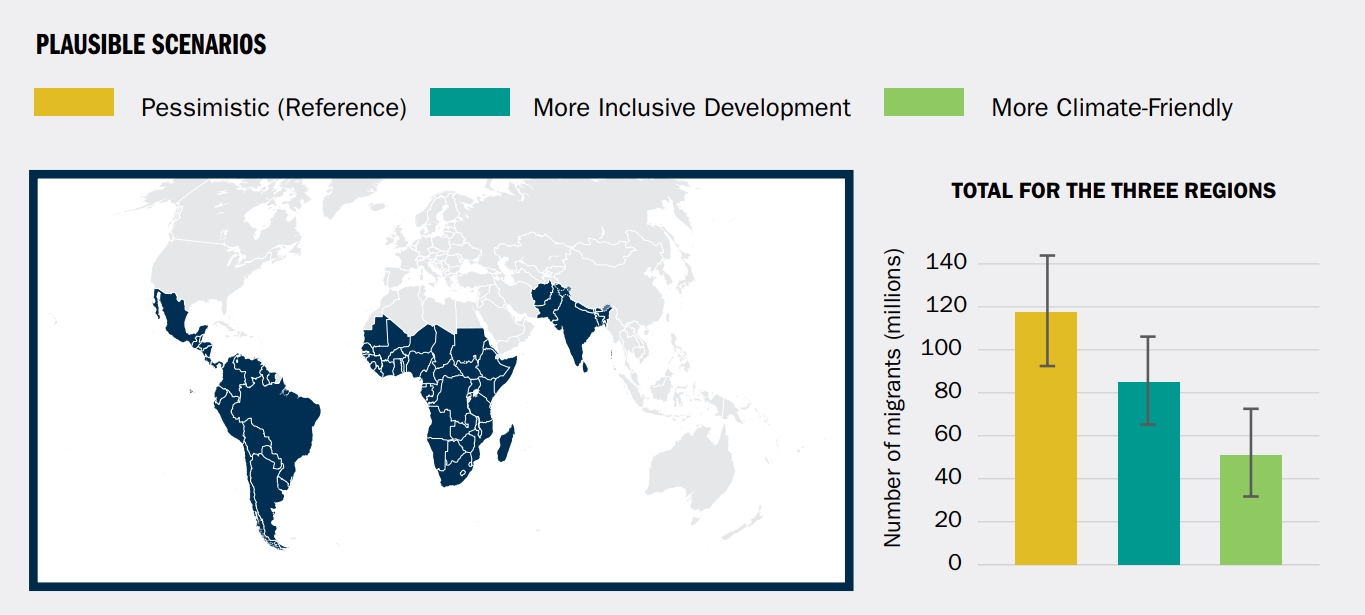

Dass Umwelteinflüsse Migrationsentscheidungen beeinflussen, ist lange bekannt. So sind jedes Jahr viele Millionen Menschen weltweit gezwungen, vor Naturkatastrophen wie Überflutungen oder Wirbelstürmen zu fliehen. Weltweit fliehen sogar mehr Menschen vor Naturkatastrophen als vor Krieg und Gewalt. Im Jahr 2016 führten Taifune und Überflutungen auf den Philippinen, in China und Indien – gemessen an der Zahl der Vertriebenen – die Liste der Katastrophen an. Bei ungebremst fortschreitendem Klimawandel und ohne eine grundlegende entwicklungspolitische Kehrtwende könnten allein Mittel- und Südamerika, Afrika und Südasien bis 2050 mehr als 100 Millionen Menschen zusätzlich zu Binnenmigranten werden ( siehe Abbildung 1).

Ethnische Konflikte als Sicherheitsrisiko

Die Staaten werden ihre innerstaatliche und zwischenstaatliche Ordnungsfunktion nur dann aufrechterhalten können, wenn es ihnen gelingt, das Risiko ethnischer Konflikte einzudämmen. Der gefährliche Klimawandel kann dieses Risiko erheblich erhöhen. So ist beispielsweise belegt, dass in Jahren, in denen tropische Regionen wegen des El-Niño-Phänomens überdurchschnittlich stark von Dürren betroffen sind, auch die Wahrscheinlichkeit innerstaatlicher Konflikte messbar ansteigt.

Natürlich ist dieser Zusammenhang nicht deterministisch: Es muss kein Konflikt ausbrechen, nur weil eine Dürre herrscht. Aber Dürren – und andere extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen – können bestehende Konfliktrisiken verstärken oder zum Ausbruch latenter Konflikte führen. Wie eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) kürzlich gezeigt hat, ist dieses Risiko in Ländern mit starker ethnischer Zersplitterung besonders hoch. Beispiele für solche Länder sind Nigeria, Äthiopien und andere Staaten in der Sahelzone, aber auch etwa die Philippinen – Regionen, deren Klima zugleich stark von El Niño beeinflusst wird.

Der Verlust des Staatsgebietes: Die Bedrohung kleiner Inselstaaten

Kleinen Inselstaaten droht durch den Klimawandel der Verlust eines erheblichen Teils ihres Staatsgebietes – selbst dann, wenn es der Weltgemeinschaft gelingen sollte, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Bereits heute sind solche Inselstaaten besonders bedroht, die größtenteils aus Korallenatollen bestehen, die nur wenige Meter über den Meeresspiegel hinaus ragen. Dazu gehören Tokelau, Kiribati, die Marshall-Inseln und Tuvalu im Pazifik sowie die Malediven im indischen Ozean.

Die Daten des „Pacific Sea Level Monitoring Projects“ zeigen, dass der mittlere Meeresspiegel im Pazifik in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen ist. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte der globale Meeresspiegel in einer Vier-Grad-Welt bis zu 1,4 Meter und in einer Zwei-Grad-Welt bis zu 0,65 Meter höher liegen. Für die Marshall-Inseln etwa, die im Schnitt nur circa zwei Meter über dem Meeresspiegel liegen, hätte bereits ein Zwei-Grad-Szenario schwerwiegende Konsequenzen. Sie würden die gegenwärtige finanzielle Anpassungsfähigkeit des Landes weit übersteigen. Klar ist, dass die kleinen Inselstaaten diese Herausforderungen aus eigener Kraft alleine nicht meistern können.

„Failing States“ – Der Verlust von Resilienz

Der Klimawandel wird die staatliche Handlungsfähigkeit vor allem in den Regionen beeinträchtigen, in denen die Staaten bereits heute ihren Aufgaben kaum oder nur lückenhaft nachkommen können. Dabei lassen sich Kapazitäts-, Sicherheits- und Legitimitätslücken unterscheiden.

Eine Sicherheitslücke entsteht, wenn ein Staat seinen Bürgern ein Mindestniveau an Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann. Konflikte um fruchtbares Land, Holzressourcen, Frischwasser aus dem Nil und fossile Energieträger heizen etwa im Sudan die Konflikte zwischen ethnischen und religiösen Gruppen an, da es ihnen nicht gelingt, diese „common pool“-Ressourcen gemeinschaftlich zu bewirtschaften.

Der Sudan ist auch ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel die Kapazitäts- und Legitimitätslücke eines Staates vergrößert. Der Staat ist nicht mehr im Stande, die Wasser- und Nahrungsmittelsicherheit seiner Bevölkerung sicherzustellen. Dazu tragen nicht zuletzt schwindende Niederschläge und Wüstenbildung bei, welche zuletzt zu einem Verlust von 20 Prozent der Nahrungsmittelproduktion führten. 2016 mussten allein aufgrund von Überflutungen im Sudan 123.000 Menschen ihren Wohnort verlassen, mehr Menschen als in diesem Jahr aufgrund von Konflikten fliehen mussten. Insgesamt gibt es 3,3 Millionen Binnenvertriebene im Land.

Was muss getan werden?

Sollen die fossilen Energieträger dauerhaft aus dem Markt gedrängt werden, müssen die Verursacher von Treibhausgasen für ihre Emissionen zahlen. Ein CO2-Preis erleichtert den Wettbewerb für die Erneuerbaren und verteuert zugleich die Nutzung der fossilen Energieträger. Dadurch verschwindet der Anreiz, vermehrt Kohle, Öl und Gas zu nutzen. Die Klimapolitik muss also den Preis für CO2 erhöhen, wenn die Emissionen nachhaltig sinken sollen. Leider ist heute das Gegenteil der Fall: Fossile Energieträger werden beträchtlich subventioniert. Legt man deren Umwelt- und Gesundheitskosten zugrunde, wird die Tonne CO2 im weltweiten Schnitt mit 150 US-Dollar jährlich gefördert.

Obwohl die Vorteile einer CO2-Bepreisung auf der Hand liegen, ist die politische Umsetzung äußerst zäh. Ein möglicher Weg zu besserer internationaler Kooperation wäre, dass einzelne Länder sich dazu verpflichten, einen nationalen CO2-Preis einzuführen. Diese nationalen Preise sollten dann an die Bedingung geknüpft sein, dass andere Staaten ebenfalls entsprechend hohe CO2-Preise einführen. Mit dieser Strategie könnten etwa Befürchtungen über Wettbewerbsnachteile durch CO2-Bepreisung entkräftet werden.

Zu einer weltweiten Koordination und Anhebung der CO2-Preise wird es jedoch nur dann kommen, wenn es einen Lastenausgleich zwischen armen und reichen Ländern gibt. Da ärmere Länder bei hohen CO2-Preisen vergleichsweise hoch belastet werden, sollten sie dafür kompensiert werden. Sie hätten so einen Anreiz, sich zu einer ambitionierten Klimapolitik zu verpflichten. Transferleistungen an ärmere Staaten sollten allerdings nur unter der Bedingung gezahlt werden, dass diese einen Mindestpreis für Emissionen akzeptieren.

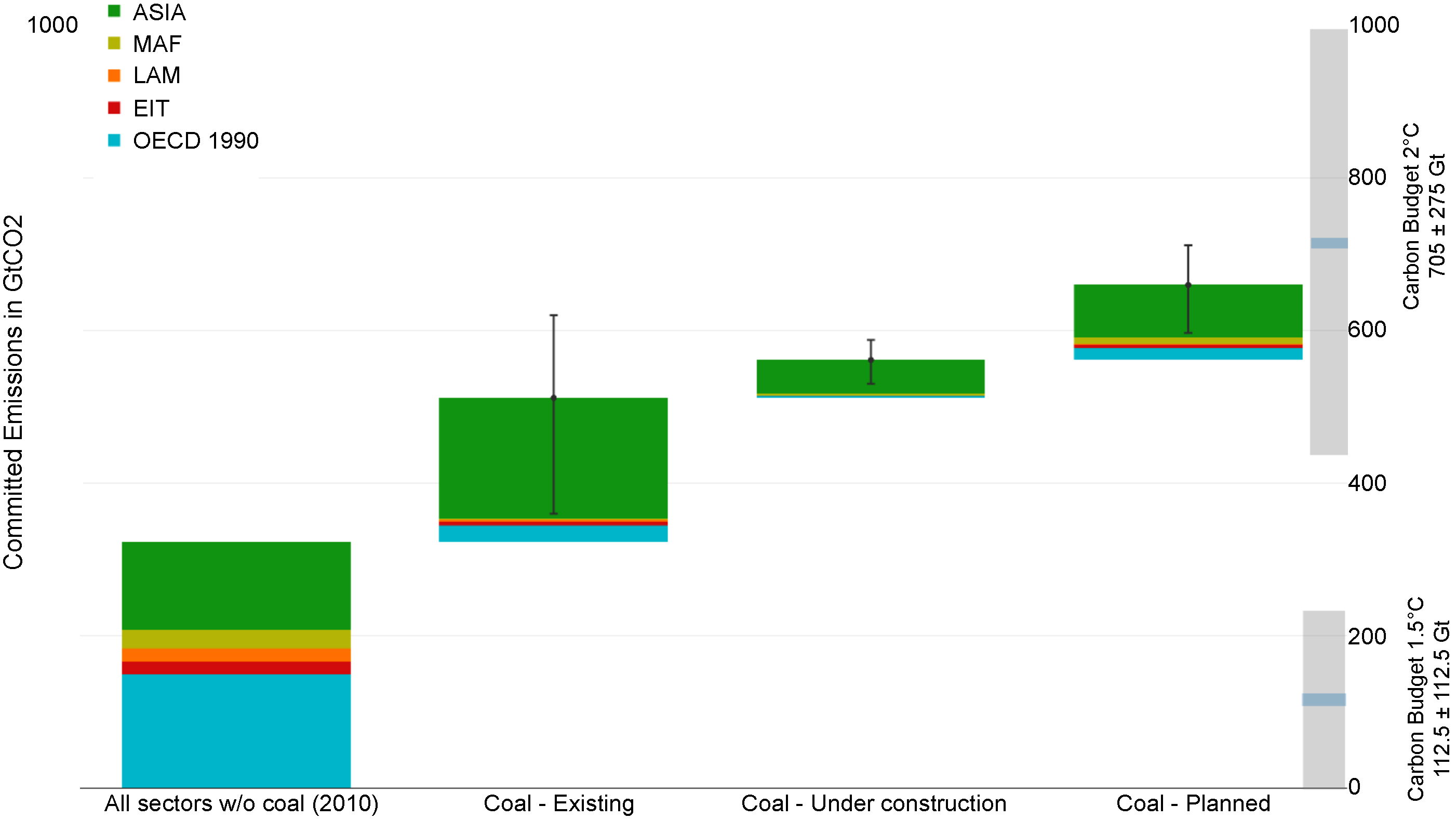

Die Zeit drängt. Denn sind die vielen neuen Kohlekraftwerke, die derzeit geplant sind, erst einmal gebaut (siehe Abbildung 2), wird eine entschiedene Klimapolitik immer unwahrscheinlicher.

Vor diesem Hintergrund ist es besorgniserregend, dass die Chancen zu mehr Multilateralismus gerade in jüngster Zeit eher abgenommen haben. Einige Staaten glauben, ihre Sicherheitsherausforderungen besser lösen zu können, wenn sie sich auf nationale Interessen besinnen. Angesichts der globalen Gefahren wird sich dies als Illusion erweisen. Es ist deshalb ein Zeichen der Weitsicht, wenn Deutschland dafür wirbt, dass globale Risiken nur durch globale Kooperation bewältigt werden können.

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit Kira Vinke und Jacob Schewe vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).